マガジンプラス――日本雑誌協会は雑誌の未来をどう見るか:雑誌は今

「書籍の電子化のように、雑誌も電子化されればよい、というわけではない」――日本雑誌協会に現在の雑誌業界がどういった方向を向いているのかを聞いた。

電子書籍が華やかに取り上げられる昨今。もはや書籍の電子化はさほど驚きもなくなってきた。その一方で、「雑誌」の電子化、あるいはその新しい動きは、これからといった様子だ。

しかし、「電子雑誌は新たなデジタルマーケットの源泉になるか――その課題』でも取り上げたように、制作側では、将来を見据えた動きが着実に進んでいる。本稿では、日本雑誌協会(雑協)が主催している「雑誌愛読月間」の取材にともなって、雑協の中にあるデジタルコンテンツ推進委員会の方々に聞いた内容を紹介しておきたい。

お話を伺ったのは、講談社の河井敬宣氏、ダイヤモンド社営業局デジタル推進部の上村晃大氏、インプレスホールディングスの丸山信人執行役員CPO、そして集英社常務取締役の大久保徹也氏といった各出版社のデジタルビジネスで中心的な役割を果たしている方々だ。

「デジタル雑誌の販売ももちろん重要ですが、既存の紙雑誌の付加価値としてデジタルをどう捉えていくかが大事」と河井氏。雑協は今年、紙の雑誌も含めた雑誌そのものの本質的な調査を実施、その調査結果のポイントをまとめると、次のようなものだったという。

- 雑誌の購読率はこの10年で1割程度低下

- デジタル雑誌の認知率は1割

- 紙の雑誌にユーザーが触れる(接触率)のは書店が7割

出版不況と呼ばれる中で、雑誌の購読率が10年で1割程度“しか”低下していないのなら、それは健闘しているとみてよいだろう。しかし一方で、デジタル雑誌の認知率も1割“しか”ない。この2つの“しか”は性格が大きく異なる。特に後者の数字は取り組みとしてはゆっくりとしたペースだ。だから、ユーザーとのタッチポイントが大きい書店、あるいは電子書店を巻き込んで、デジタル雑誌“も”読もうと読者との接触面を増やすキャンペーンを打ち出した今年の雑誌愛読月間はそういう意味で非常に合理的だったといってよい。

もちろん、紙の雑誌が比較的堅調であれば、デジタル雑誌を強く打ち出す必然性は薄い。しかし、長い目でみれば、三省堂書店のように、店頭で紙と電子が販売されるような日がやってくるだろう。平坦ではないその道だが、既成事実を半ば強引にやらないと、その日はいつまで経ってもこないかもしれない。今年は雑誌愛読月間で初めてデジタル雑誌も含めたキャンペーンとなったが、出版社だけでなく、業界が一歩踏み出したのだといえる。

「デジタル雑誌は各社戦略がバラバラ」と大久保氏は話す。実際、集英社はまだ一冊もデジタル雑誌を提供していない。それは、デジタルビジネスはWeb上でやるから、という判断があるからだともいう。

業界全体が意識し始めたデジタル雑誌

| 時期 | 出来事 |

|---|---|

| 2007年3月 | 第1回デジタル雑誌会議がドイツ・ハノーバーで開催 |

| 2008年3月 | 第2回デジタル雑誌会議がドイツ・ベルリンで開催 |

| 2008年11月 | アジア太平洋デジタル雑誌国際会議が東京で開催 |

| 2009年1月 | 雑協、デジタルコンテンツ推進委員会を設立 |

| 2010年1月 | 雑誌記事の有料配信を実証実験する「parara(パララ)」 |

| 2011年1月 | 雑協、デジタル雑誌配信「権利処理ガイドライン」を発表(日本文藝家協会、日本写真著作権協会と共同で策定) |

上の年表は、デジタル雑誌に対する世界的な動きだ。海外の出版社が国際雑誌連合(FIPP)という組織で、雑誌業界として電子出版、あるいはネットワークビジネスとどう向き合うかを額を付き合わせて議論し続けていたころ、すでに日本ではフィーチャーフォン時代のケータイコミックを中心とする電子出版の市場が数百億円規模で存在していた。

これは約2兆円とされる出版市場全体からすれば小さな市場だったが、当時世界を見渡してもこの規模感の市場はどこにもなく、数字だけをみれば海外からは「極東はデジタルに関して言えばさまざまなチャレンジが行われている」と驚嘆されたという。

それが2008年11月に東京でのアジア太平洋デジタル雑誌国際会議開催へとつながっていくわけだが、これは国内の出版業界にも一定のインパクトがあった。当時、周囲を見渡すと、GoogleやAmazonなどの大きな動きも起こってはいたが、総じて言えば、何処吹く風といったところで、国内の雑誌業界には電子出版やネットワークビジネスに対する意識がまだそれほど高まってなかったが、これを起点に国内での意識も高まり始め、翌年1月には雑協の中でデジタルコンテンツ推進委員会が設立。法務、流通、制作、広告のフィールドでワーキンググループを作り、本格的に議論されるようになっていく。

ここで、電子書籍の業界をよく知る方なら、例えば日本電子書籍出版社協会(電書協)が発足した2010年3月以前に、雑協はかなり積極的に動いていたと理解できるだろう。しかし現在、デジタル雑誌は、まだそれほど普及していない。かなり早くからの取り組みだったにもかかわらず、それが普及していないように映るのはなぜだろう。

「電子出版に関する問題がコンパクトにまとまっているという意味で、書籍の方が(電子化を)やりやすい。雑誌は権利の問題1つとっても非常に複雑」(大久保氏)

しかし、「PRISM」のようにメタデータのセットが整備されつつある中、着実に進展している。PRISMについては別記事で紹介したのでここでは細部に触れないが、流通を考える上でこの世界で共通したメタデータセットの仕様がきちんと策定されているかは業界の関心事だ。なぜなら、電子書店ごと、あるいは版元ごとにこの部分がバラバラでは、流通しようがない。インプレス子会社の山と渓谷社ではすでに記事単位での販売などの取り組みも進めているが、こうした動きが本格化するには、こうしたメタデータの標準的な仕様が固まることが欠かせない。

もちろん、日本独自の商習慣――例えば右開き左開き、月曜発売などの概念――はあるが、それを国内の独自仕様でまとめるのではなく、将来的に世界標準になるであろう仕様に合わせる重要性はEPUBの動きをみていても明らかだ(ちなみに、雑協にはファイルフォーマット協議会が設けられており、電子書店や印刷会社などもこれに参加し情報共有が図られている)。業界全体として誰もが手間無く参加できるような形での標準化をどう進めるかは雑協の仕事の1つでもある。

「雑誌もEDItEURの『ONIX』でやればよいではないか、と思うかもしれないが、書籍と違い、雑誌はメタデータが膨大。例えば先ほどの権利情報も記事ごとに違うわけです。雑誌特有のメタデータを扱うにはONIXでは対応しきれない」(丸山氏)

雑協では、「マガジンプラス」という概念を持って取り組んでいると大久保氏は話すこれは読んで字の如く、雑誌の付加価値をどうつけていくかという考えだ。それが記事単位でのばら売りかもしれないし、ボーンデジタルの雑誌もあるだろう、あるいは、まったく別の取り組みかもしれない。紙の置き換えだけではなく、中長期では雑誌のブランドを生かしたコマースなど、新しいモデルを業界全体で考えているのが雑協での取り組みに凝縮されている。

「書籍の電子化のように、雑誌も電子化されればよい、というわけではないと考えています。雑誌というブランドを生かして別のデジタルマーケットを作っていくというところにPRISMという仕様はよくフィットしている」(大久保氏)

書籍の電子化とは異なる広がりに注目

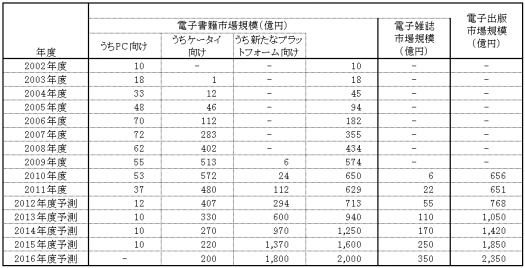

最後に、デジタル雑誌の市場展望について、インプレスR&Dが7月に発表している調査報告書をみてみよう。この調査では電子書籍の市場が2016年度に2000億円規模に、という部分がよく紹介されるが、デジタル雑誌の方は、2011年度は前年度比267%増の22億円、2016年度には350億円程度になると予想している。

電子書籍と比べると規模は小さいが、実は同社の前年予測から増えているのは注目したい(これはパッケージとしての電子雑誌についてであり、本稿で紹介したような雑誌から派生するさまざななビジネスモデルは含まれない)。書籍とは大きく性格が異なる広告の領域をどのようにこれからの時代にフィットさせていくかなど、まだまだすべきことは山積しているが、書籍が電子化されるのとはまったく異なる広がりを見せていきそうだ。

関連記事

電子雑誌は新たなデジタルマーケットの源泉になるか――その課題

電子雑誌は新たなデジタルマーケットの源泉になるか――その課題

電子書籍と比べ、まだこれからといった印象の電子雑誌。しかし、メタデータ周りの整備が進みつつある現在、雑誌というブランドを生かしたデジタルマーケットが大きくなるかもしれない。 電子書籍に親しんで――講談社の大型キャンペーン「夏☆電書2012」始まる

電子書籍に親しんで――講談社の大型キャンペーン「夏☆電書2012」始まる

講談社が電子書籍の大型キャンペーン「夏☆電書2012」を開催する。プレゼントをはじめ、テーマごとの特集、作家や声優の作品朗読など、さまざまな企画で電子書籍の楽しみをアピールする。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

左上から講談社の河井敬宣氏、ダイヤモンド社の上村晃大氏(右上)、インプレスホールディングスの丸山信人執行役員CPO(右下)、集英社常務取締役の大久保徹也氏(左下)

左上から講談社の河井敬宣氏、ダイヤモンド社の上村晃大氏(右上)、インプレスホールディングスの丸山信人執行役員CPO(右下)、集英社常務取締役の大久保徹也氏(左下) インプレスR&Dが発表している日本の電子書籍市場規模予測(同社Webサイトより)

インプレスR&Dが発表している日本の電子書籍市場規模予測(同社Webサイトより)