出版デジタル機構「パブリッジ」のスキームを考える

電子書籍市場の拡大を目的に4月2日に株式会社化される「出版デジタル機構」。国内の電子書籍の今後を考える上でのマイルストーンとなるこの動きについて、主にビジネススキームの観点からその意味や課題をジャーナリストのまつもとあつしが考察する。

3月29日午後、出版デジタル機構がその株式会社化と「パブリッジ」と呼ばれるサービス開始に関する記者発表を行った(関連記事参照)。このニュース自体は、Facebookの設立者マーク・ザッカーバーグの電撃来日によって影が薄くなってしまった感があるが、国内の電子書籍の今後を考える際、マイルストーン(一里塚)になる大きな出来事だった。

この記事では、主にビジネススキームとしての「パブリッジ」の意味や課題を確認しておきたい。開始前のサービスであり、会見ではその詳細が語られなかったこともあり推測も含まれることを予めお断りしておく。

目指すはタイトル数の拡大

出版デジタル機構には国内大手出版15社が出資し、3月29日現在、280社が賛同を表明している。

会見で出版デジタル機構の代表取締役に就任する植村八潮氏が強調したのは、電子書籍のタイトル数の拡大を目指すことだった。「58%」という数字をスライドに示し、「電子書店に並ぶタイトル数の少なさに不満を覚える人の割合と、電子化のコストに悩む出版社の割合が同数だった」と指摘する。

この数字を多いと見るかどうかは微妙なところだが、確かにこの2つの課題(品ぞろえと電子化コスト)が電子書籍市場拡大の障壁になっていたことは疑いの余地がない。そういった状況を背景に出版デジタル機構は、産業革新機構から150億円の出資を受けて、書籍の電子化サービス「パブリッジ」を開始する。

パブリッジは、現在震災復興事業として行われている「コンテンツ緊急電子化事業」(通称緊デジ)と同様のスキームで行う。一見複雑に見える図だが、要は自ら書籍の電子化を行うことが難しい出版社に代わって、出版デジタル機構がそれを請負うものだ。

電子化の際に課題となるコスト(1冊当たり3万3000円程度と推測されている)を、出版社が最初に負担する必要はない。出版デジタル機構が、版元に代わって電子書店に電子化された書籍を提供し、その売り上げで電子化に掛かるコストを相殺する。売り上げがコストを上回った段階で、電子化された書籍データは版元に提供される。

こうすることで、「どうやって電子化を行えばよいか分からない」「電子化のための予算がない」といった出版社も、出版デジタル機構と契約すれば電子書籍の展開が行えるということになる。国内電子書店にとっても、結果的に品ぞろえの拡大が期待でき、「読みたい本が電子化されていない」という顧客の不満にも応えることができる、というわけだ。

実はこういった枠組み自体は目新しいものではない。すでに映像業界では「アグリゲーター」と呼ばれる企業が複数存在しており、個々の権利者から映像のマスターテープなどを預かり、インターネット配信用のデータに変換(電子化)し、動画配信サービスへの提供や売り上げの管理・報告などを請け負っている。こちらもパブリッジ同様に変換コストは各配信サービスからの売り上げから相殺されることがほとんどだ。

ただ、大きな違いは出版デジタル機構が半官半民の投資ファンド「産業革新機構」から150億円の出資を受けてこのスキームを運営することだ。それによってパブリッジは5年後に電子書籍を100万タイトルまで増やすことを目指している。

「三方よし」なのか?

パブリッジはまさに売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」を目指した構図に見えるが死角はないのだろうか? ここでやはり意識せざるを得ないのは、既に100万タイトル以上を展開するAmazonの電子書籍サービス「Kindle」だ。奇しくもパブリッジの発表と同日に、Kindle Touch 3Gを4月27日から日本を含む175の国・地域へ出荷することが報じられている。既にAmazonは国内出版社とも交渉を重ねており、間もなくamazon.jpでもサービス開始が目されている。

Kindleを特徴づけるのが、電子書籍の販売価格だ。Amazonがその差額や通信コストを負担しながら、9.99ドルという戦略的な価格を顧客に提示することで、電子書籍への移行を促していったことはよく知られている。国内出版社には反発もあるが、Amazonに価格決定権と展開エリアを委ねることで、70%という高いロイヤリティを受けることができるプログラムが提示されており(関連記事参照)、海外ではこれを選択する版元も多い。

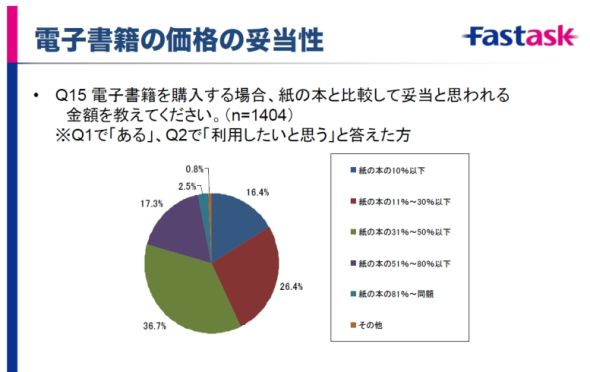

公正取引委員会はすでに電子書籍は再販制度の適用除外商品であるという方針を示している。現在、多くの国内電子書店は紙と同じ価格で電子書籍を販売しているが、Kindleがそこに風穴を開ける可能性は高い。利用者の声でも、電子書籍の価格は「紙の本の50%以下が妥当」とする声が8割を超えている。

これまで業界では「紙の書籍との共存共栄」を謳い、電子書籍も紙と同じ価格で販売することがほとんどだったが、「品ぞろえ」に加え「価格」も市場開拓の鍵を握っていることが、Kindleの登場によってより鮮明になっていくはずだ。

前述のとおり、パブリッジでは電子化のコストを電子書店の売り上げから相殺する。Kindleの日本展開に当たってAmazonがどのような契約を想定しているのか、その全貌はいまだ見えてこないが、版元に高いロイヤリティが設定されるなら、その反面低い販売価格が設定され、相殺に掛かる時間に影響が出てくることも予想される(あるいはAmazonの一人勝ちシナリオだ)。29日の記者発表での発表で植村氏は記者からの質問に「出版デジタル機構は公共基盤。赤字にはしないが大きな収益を追及するわけではない」と答え、事業計画が提示されることはなかったが、販売価格がコスト回収に与える影響は無視できない。

また、パブリッジでの電子化のコスト回収が図られるまでは出版社が自由に電子書店での販売を行うことは難しい。イニシャルコストが掛からないことよりも、回収期間が長くなることによる機会損失の方が大きいと出版社が判断した場合、このスキームがうまく機能しなくなるリスクも潜んでいることには点には注意が必要だ。

そして、最大株主である産業革新機構は投資ファンドだ。将来的には投資の回収が行われることになる。産業革新機構の投資手法は、対象会社に出資をして株式を取得し、企業価値を向上させた後、保有株式を売却して投資回収を行うことを基本とし、原則5~7年の投資期間を経て投資の回収に入るとされている。

記者会見では投資回収に関して具体的な言及はなく、産業革新機構の能見公一社長は「投資はPatient(=辛抱強く回収を図る)な性格のもの」と述べるにとどまったが、政府から1020億、民間から約100億円の出資を受ける「投資ファンド」に対する出版デジタル機構の責務は重い。電子化コストの回収に大きな影響を与える「販売価格」という重要因子の扱いを含め、赤字にしないだけでなく、着実な回収がイメージできる事業計画の提示が求められるところだ。

「本を届ける」からの前進を

会見で出資各社が繰り返し述べていたのが、「本を届ける」環境整備の重要性だ。本が紙という物理的なパッケージからデジタルへと変化する中、どうそれを読者に届けていくのかは確かに喫緊の課題であることは間違いない。

電子出版にも大きな影響力を持つ国内大手印刷会社は、その傘下に書店チェーンや図書館流通事業会社を抱えている。書店や図書館が電子化によって大きな影響を受けることは、北米で書店チェーンの倒産が相次ぎ、またKindleが書籍の貸し出しサービスも始めたことで確認されている。そんな中、国内の本を巡るサプライチェーンやバリューチェーン、そしてそこに関わるプレイヤーをどう維持していくのか、という問題意識が「本を届ける」という言葉にはよく現れていると言えるだろう。

しかし、すでに国内出版社にとってもAmazonはもはや無視できない「書店」であり、そこで開始される(そのビジネスモデルも含めた)Kindleは避けて通ることのできない販売チャネルだ。パブリッジも「国内外を問わずあらゆる電子書店を対象とする」と明言している。楽天が買収したKoboもグローバル対応に強みを持ち、Kindle同様の展開を行っている。これまでは再販制度と取次流通によってマーケティングをほとんど意識する必要がなかった出版社も、今後自ら価格戦略やチャネル選択などを行っていかなければならない。パブリッジに作品を委ねることで、出版社に日々刻々と変化する書籍へのアクセス状況や販売状況といった情報=ノウハウが蓄積されるのかどうかはまだ見えていない。

つまり本は「届けられるもの」から、「顧客に見つけてもらい、アクセスしてもらうもの」へと変質しはじめているのだ。本そのものをデジタル化するだけであれば、いわゆる「自炊」に比したメリットは明確ではない。Kindleが提供する価値は、マーケットの品ぞろえと安価な読書端末だけでなく、購買した書籍にいつでも、どの端末からでもアクセスできる面が大きい。

電子書籍には価格やアクセス可用性も含めた「電子書籍ならではの価値」が求められる段階が目の前に迫っている。そうした観点からは、今回、あるいはこれまで設立が発表された電子書籍関連の枠組みの中に、インターネット事業者がほとんど参加していないこと、あるいはネット的発想が盛り込まれていないことには、物足りなさと一抹の不安を覚える。

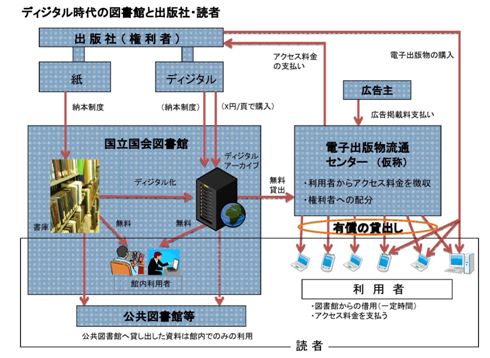

図5:3月末で退任となった国立国会図書館長尾館長が2010年3月に経産省「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」に提出したいわゆる「長尾プラン」。広告収入や有償貸し出しなどに踏み込んだ内容で注目を集めた

図5:3月末で退任となった国立国会図書館長尾館長が2010年3月に経産省「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」に提出したいわゆる「長尾プラン」。広告収入や有償貸し出しなどに踏み込んだ内容で注目を集めた例えば、前述の映像配信サービスとアグリゲーションを巡っては、近年、定額配信サービスや、シリーズの1話目を無料視聴などデジタル・電子ならではの価値の提供を模索する動きが続いている。Kindleでは書籍の冒頭1章分が試読でき、ドワンゴが開始した電子書籍サービス「ニコニコ静画(電子書籍)」では作品の上にユーザーコメントが流れる。作品の調達とその権利処理の段階で考慮すべきことは、単に電子化することを超えて広範にわたる。

タイトルの充実とコスト削減といった単に「本を届ける」という発想からのパラダイムシフトとそれに応じた供給体制への移行を図ることができるのか? ――仕組みを作るということは、未来図を描くという作業でもある。パブリッジ、出版デジタル機構の取り組みは電子書籍市場を開拓する大きな一歩であると同時に、そこで負うものは業界側の期待と出資金以上に重い。

著者紹介:まつもとあつし

ジャーナリスト・プロデューサー。ASCII.jpにて「メディア維新を行く」、ダ・ヴィンチ電子部にて「電子書籍最前線」連載中。著書に『スマート読書入門』(技術評論社)、『スマートデバイスが生む商機』(インプレスジャパン)『生き残るメディア死ぬメディア』(アスキー新書)など。

取材・執筆と並行して東京大学大学院博士課程でコンテンツやメディアの学際研究を進めている。DCM(デジタルコンテンツマネジメント)修士。Twitterのアカウントは@a_matsumoto。

関連記事

電子出版系事業者の立場から出版デジタル機構を考える

電子出版系事業者の立場から出版デジタル機構を考える

投資ファンドの産業革新機構が総額150億円を出資したことでも話題を呼んでいる「出版デジタル機構」。本稿では新興電子書店/電子出版系事業を手掛ける側の立場から、出版デジタル機構についての個人的な見解/推測をまとめた。 話題の「出版デジタル機構」って何?

話題の「出版デジタル機構」って何?

4月2日に設立される新会社「出版デジタル機構」が注目を集めている。100万タイトルの電子化を目標に掲げ、賛同出版社は3月28日時点で274社。この新会社とそれに関連した動きを分かりやすく紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

3月29日に開催された記者発表の様子。この場では角川書店も出資することが明かされたが、角川書店は欠席と告げられた(画像出典:出版デジタル機構)

3月29日に開催された記者発表の様子。この場では角川書店も出資することが明かされたが、角川書店は欠席と告げられた(画像出典:出版デジタル機構)

図3:産業革新機構の出資スキーム(画像出典:産業革新機構)

図3:産業革新機構の出資スキーム(画像出典:産業革新機構) 図4:

図4: