薄くなりゆく物語、「NAZO」に注がれた物語編集力――松岡正剛ロングインタビュー

サイバードが9月にリリースしたジグザグ・シアターオペラ「NAZO(ナゾ)」。その開発に携わった知の巨人・松岡正剛氏。物語性や編集工学といった氏の“哲学”がふんだんに盛り込まれたこのアプリの知られざる物語をひもといていこう。

10月某日、2万冊の書物に埋め尽くされた空間がそこにはあった。「本楼」と名付けられていた。

それは高い天井をもつ1階のスペースで、階上も同じように書物が並び、全部で6万冊ほどがあるのだという。しかし、空間に息苦しさを感じることはなく、陶酔を覚える心地よさすらある空間だ。

そんな書物の城の名は、編集工学研究所。その所長である男性、「生涯一編集者」を掲げる松岡正剛氏が今回お話を聞いた人物である。

編集者ならずとも、松岡氏の名はよく知られている。工作舎、雑誌『遊』、たくさんの著書、「千夜千冊」、松丸本舗、大学教授、『日本という方法』、そして編集工学。さまざまな取り組みは編集に携わるものには刺激的なものばかりだ。

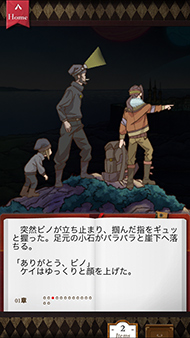

そんな松岡氏が関わった謎解き絵本アプリがある。サイバードが9月にリリースしたジグザグ・シアターオペラ「NAZO(ナゾ)」だ。松岡氏が世界観設計を、編集工学研究所が物語と謎の制作を、ビジュアル面はアニメーションスタジオSTUDIO 4℃、UI設計/監修はゲームニクス論のサイトウ・アキヒロ氏が参加して、この前代未聞のアプリは生まれた。

数々の謎を解き明かしながら物語を読み進めると、世界中の著名人から提供された、お金では買えない夢のような体験が『宝』として実際に与えられるのも特徴だ。どんな体験なのかは「Share the Dream」のサイトで確認いただくとして、ここでは、松岡氏がなぜこのアプリの開発に参加したのかという視点から紹介していきたい。

このインタビューをより深く味わうために、最初にNAZOのプロモーションビデオをご覧頂くと、語られている内容とリンクしやすいだろう(時間があれば実際にゲームを楽しんでもらうのがさらにお勧めだ)。

なぜ謎解き絵本アプリに参加しようと考えたのか

―― サイバードからリリースされた謎解き絵本アプリ「NAZO(ナゾ)」。松岡さんがなぜここに参画されたのかにまず興味があります。

松岡 それは、サイバードの堀さん(編注:同社代表取締役の堀 主知ロバート氏)と仲が良いから(笑)、ということになるのだと思います。

僕は、堀さんのお母さんと長らく親しくしていて、息子ロバートのことは聞いていたんですが、ある時ばったり会って、以来ちょこちょこ付き合うようになった。

そうしたら3年くらい前、堀さんから突然電話が入って、「いよいよです」と言うんです。「何がいよいよなの?」って言ったら、「松岡さんにかねてからずっとお願いしたいと思っていたことを頼みたい」と。

僕はさっぱり分からなかったんですが、それはスマホのゲームアプリだと。少し前からそういうことに取り組んでいるとは聞いていましたが、そこは決して安定したビジネスドメインではないですよね。ゲームソフトだけじゃなくスマホでそういうことやること自体がそんなに安定していない、いわば過当競争の世界だと思いますが、サイバードの経営や資産や技術やスタッフが育ち、スマホでゲームアプリをやるさまざまな条件が整ったので、ご迷惑はかけない、ついては自分の夢を叶えてほしいと言う。

―― なるほど。堀さんの夢、というのは? さまざまなゲームジャンルがある中で謎解き絵本、となったことに関連しますか?

松岡 堀さんが僕に、自分が子どものころ『Masquerade』、仮面舞踏会ですね、という謎がいっぱい詰まっている絵本に夢中だったのに全然解けなかったと話してくれたことがあります。その時に感じた、自分が解けないということと、解けないものが世の中にあるという事実、そしてそこに向かっていこうとするプロセスにはかけがえのないものがあるのではないかというんです。

彼はそれ以前から僕の塾の生徒も何度か経験していて、ざっくばらんにそういう夢のようなことを喋るタイプなのも知っていましたけど、それがまさか僕や僕のチームでやるとは思っていませんでした(笑)。「分かった。ともかくチームを作りましょう」とスタートを切ったんです。

―― 今回、松岡さんは世界観設計を手掛けられていますが、物語と謎解き、そしてそれをゲームとしていく中で、どんな思いを持って取り組まれたのですか。

松岡 世界には謎がある。それこそスフィンクスの謎から、子どもたちが出し合う面白いなぞなぞまで、いっぱいある。数学や科学にもいまなお謎は満ちている。STAP細胞もその1つかもしれませんね。世の中にはそういう謎を解こうとしている人たちもいっぱいいる。僕はそうした動向にずっと関心があったんです。

ただそれをゲームアプリっぽくするときに、どのくらい専門性が高くてもいいのか。堀さんが子ども時代にギャフンと言わされた『Masquerade』は、イングランド王ヘンリー8世の最初の王妃だったキャサリン(キャサリン・オブ・アラゴン)の記念十字架の脇に、宝石で飾られた金のウサギの首飾りを埋めて、その場所を絵本の中に隠されたヒントから当てるというゲームになってるんですよね。そういうリアルのものとも、どう対応させるのがよいのか、まず考えましたね。

『Masquerade』はロンドン周辺で爆発的に、しかもリアルな絵本で起こった出来事だったので済みましたが、堀さんはこのアプリを世界中に配信したいというので、ある特定の箇所と謎を結び付けるというわけにはいかない。そうすると、ある種の架空の場というかラウンドのようなものを想定して、そこに入って来てもらって、その中でやる。しかしバーチャルなシムシティのようなものを作ってそこを探すのでは別のゲームになってしまうし、作り込みも相当大変です。だから、ある物語上で謎が解かれていく風にしようというようなことを最初考えましたね。

―― それが「月の国」という舞台設計につながっていったんですね。謎と宝を一対にして物語を構築していくのは、堀さんが『Masquerade』に影響を受けていたということですが、現代における“宝”をどう位置づけるかといった部分はどんなお考えがありましたか。

松岡 それは堀さんにありましたね。自分が子どものころに当てられなかったから、当てた人にはものすごいお土産、宝物をあげたいという思いがね。謎を解く、それを果たす人は偉いんだという、ものすごい盲信というか確信というか。

時代も21世紀だから、それこそ月の土地をあげたりとか月へ行ってもらおうとか、世界中を旅行してもらうだとか、最初はもう本当にとんでもないこと言ってましたが(笑)、ほとんど(サイバードの)担当者に蹴られてましたね(笑)。「社長それはダメです」とか、しょっちゅう言われていた。

松岡正剛が見てきた「電子書籍」に感じたもの

―― 今日の電子書籍というと、概して言えば紙のものを電子にしたプリントレプリカで、デジタルの可能性を追求しているものはまだ少ない印象です。そういう中、NAZOはその新しい可能性の1つだと思っているのですが、松岡さんは電子書籍にどんな可能性を感じますか。

松岡 僕はVOYAGERの萩野(正昭)さんたちが最初の電子書籍を作ったころ、つまりインターネット登場以前から電子書籍はどうなるかを身近で見てきたし、考えてました。

VOYAGERは確かビジュアルな図鑑型を初期に作っていたし、『アリス』なんかも作って、荒俣(宏)くんと組んだりいろいろなことをしていたと思うんです。だけどそうはっきりしなかった。それは当時の端末が良くなかったこともあると思います。

そのうちずいぶんたってKindle型とでもいうべき、横組みでスクロールをするテキスト型の電子書籍リーダーが次々に出てきた。もう一方ではアーカイブされた絵をどんどん見せたいという電子マンガも出てきた。技術的には図鑑型、テキスト型、マンガなどというふうに割れた。で、勝ったのは欧米ではテキストリーダー型、スクロール型だった。

ただ、僕は書物そのものは多様性を持っていた方がいいとずっと思ってきました。本は束(つか)、表紙、目次、見開きというフォーマット(ダブルページ)、奥付などを基本に持っています。そこに文章も地図も写真も図版もイラストも楽譜も載るようになっている。見出しのようなヘッドラインも索引もふんだんにつけられる。

それらが一冊ずつのパッケージになっているのが書物です。そこではあらゆるコンテンツが自由にも多様にも収容できます。そのスタイルのまま広辞苑のような辞書や植物図鑑のようなものも、ブリタニカのような百科事典も、年表も作れます。

一方、電子書籍というのは、歴史も全く新しく、その形態も仕組みも容量もそもそも異なるものです。すでにアーカイブされたディクショナリーを検索可能な状態で入れることもできるし、そこにインタラクティブに入っていくこともできる。これは、いわゆる書物じゃありません。もっとダイナミックにコンテンツの加減乗除が可能なものです。だからテキストがただシンプルに疑似書物のように提供するのでは、あまりに芸がない。それならリアルな本がずっといい。しかし、Kindle型の技術哲学はそういうものだったと思うんですね。

もっとも、それはそれでいいところもある。べらぼうに容量が入るし、1行の文字数も読みやすい。ただし、これを何かと組み合わせるべきですね。

そして、もう1つ電子ゲームが発達してきました。アーケード型がファミコン型になって、そしてネット上に入ってきた。そこでのゲームは一人でもやれるし、たくさんのユーザーがアクセスしながら競い合うこともできる。ウォーゲーム型というのは初期にもありましたよね。

その3つ、実際の書籍をそのまま電子にしようとしたいわゆるVOYAGER型のもの、Kindle型のテキストリーデイングをしてネット上で浮かんでる情報は使ってもらって結構ですよというもの。それと電子ネットワークゲームのようなもの。これらは、まだしっかり関連づけられていないんです。

―― NAZOではその3つを一緒にすることをイメージされたと。

松岡 そうですね。まず、既存のリアルな書物に匹敵するダブルページ(見開き)に当たるものをうまく改変して何かに変えてみようと考えました。そこにテキスト上で読めるゲームを付け加え、それが進むにつれて、ときどき小謎、中謎に出くわしながら、物語の進行とともに大謎に向かっていくようにするにはどうすればいいかを、考えた。

問題は、それらとビジュアルの展開をどのように交差させればいいか。結構チャレンジでしたねえ。

それぞれの要素はどうすりあわされたのか

―― 具体的にはそれぞれの要素をどうすりあわせていったのですか。

松岡 まず見開きフォーマットを「劇場」というものに変えてシアターライブにした。シアターは見開きページじゃないけども1回1回変えられるので、そこでいこうと。これで登場人物たちの展開とビジュアルとしての世界観の“見え”を用意したんですね。

一方で、RPGではないからテキストだけでも謎が解けるようにしなくちゃいけない。そこでそういうテキストをチームで書いてもらった。チーフに岡村豊彦君です。その上で、そのテキストで出てくる場面と、劇場の場面とがちょうど140字単位で進行できるようにした。140字というツイッター状態の文字と場面とがシンクロしながらテキストは進むように工夫していくわけです。絵の方が少し遅れたりもしながら進むような独特のものにした。物語は先行して作っていたんですが、こういう仕組みは1年ぐらいかかってやりましたね。

―― 最も苦慮、苦労されたのは?

松岡 まずどういう世界観の物語を作るかですね。物語はずいぶんチーム討議をして、ここは甘いとかここはもたもたしてる、ここは過激だとかいろいろ変更を加えました。それを直していくと、今度は絵と合わなくなったり、それから文字数も合わなくなる。途中はそれを調整する苦労ですね。

しかし、一番のキモは、スマホの中にシアターが入っていて、そこで物語に合わせたシナリオがどう見えていくかです。そこでいつだったか、チーム全員に舞台のDVDを見せた。本物のセリフがあって人物が動いて、舞台がどう進行して、皆がなぜ関心を持てるのか。そこにはどんな仕組みがあるのかを学んでもらいました。

そのとき僕が選んだのは井上ひさしさんの『天保十二年のシェイクスピア』という作品を蜷川幸雄さんが演出したもので、藤原(竜也)君や唐沢(寿明)君や、夏木マリさんや白石加代子ちゃんとかを使って見事な芝居にしたものです。

『天保十二年のシェイクスピア』では、舞台上で、大道具や小道具を役者が動かしながら組み合わせてるんですね。動かしてそこにシーンを作って、そこでまた役者が登場人物に戻ってセリフを言う。このDVDを見てもらって、セリフと舞台とが、だいたいこういう風に場面転換をしていけば大丈夫なんだという見当を会得してもらったんです。

だから「NAZO」の物語の方もテキストではそこまで書かなくても、ユーザー――芝居の場合は観客ですが――はその気持ちになれるんじゃないかという自信を付けてもらえるようにしたわけです。そこら辺りを合わせるのが苦労でしたね。そこは、(ビジュアルを担当した)STUDIO 4℃もまた頑張ってくれたということです。

―― スマホのゲームアプリの中での舞台と、実際の舞台の仕組みの違いとして顕著なものとは何でしょう?

松岡 まず声が出ない。

それからセリフに当たるところは文字テキストで読んでもらうから、舞台もテキストも目で追ってもらうんですが、その案配を絶妙にしなければなりません。本物の舞台では、上手下手、右と左が決まっています。右から出てくるとどう、左から出てくるとどう、どの芝居でもそうですが、だいたいこっちに寝室があるなとかこっちが表だなとかがオリエンテーションできるんだけども、そこをどうするかですね。「NAZO」は物語が「月の国」のように既知の場所じゃない舞台なので、それはちょっと無理かなと。

だから最初、舞台に三層くらいの構造を想定していたんです。それと時間軸をうまく想定したかったんですが、こういう舞台構造化とテキストと4℃の絵をどこまで徹底的に近づけていくのは、制作時間とのトレードオフでした。

それからもう1つは、キャラクター。登場人物をどの程度動かすか。今の技術ならコストをかければ3D化もできますが、僕は最初から3D化はしない方がいいと踏んだ。書き割りのような人物がマリオネットやカラー紙人形のように動いてくるものが面白いと思った。そういう想像力を刺激する方がいい、でも絵が貧相になってしまうのもまずいので、その具合が3つ目の苦労です。ここも頑張ったのはSTUDIO 4℃だと思いますね。

―― キャラクター設計は、グローバルでアプリを配信される際の文化の違いなども考慮されたんでしょうか。

松岡 これもSTUDIO 4℃の技能です。もともと「月の国」のキャラクターは、ヨーロッパのシラノ・ド・ベルジュラックやウィリアム・ゴドウィンの作品でも、日本の『かぐや姫』のような物語でも、ファンタジックになり過ぎる。それでせいぜいラファエル前派のイラストレーションの雰囲気にとどめてもらいました。

物語母型と編集工学

―― 松岡さんは編集工学を提唱されていることでも知られています。私も編集者として、最初はレトリック、修辞的表現のような言葉同士のネットワークに着目し、最近では文章、あるいは物語と呼ばれるものにはある程度共通化されている構造が存在すると経験的に認識するようになりました。その構造を類型したのが、編集工学では「物語母型」(ナラティブ・マザー)と呼ばれていますよね。

松岡 そうですね、このプロジェクトを堀さんから頼まれた時に、彼も僕からの話を聞いたり、僕の本を読んでいて「物語母型、使いますよね」っていうようなところがあったんです。

物語母型というのは、世界には多くても20くらい、大雑把にいうと6つくらいの大きな物語の母型があって、それに基づいて多くの物語のバージョンができているというものです。分かりやすい例でいうと、川が1本あって川の向こうとこちら側があれば“川マザー”のような物語がいっぱいできるわけですね。

例えばライバルという英単語はリバーからきているわけです。まさに語源的にも川を挟んでさまざまなことが起こる。これが道を挟むとか裏と表になると『ロミオとジュリエット』になったり、歌舞伎でいうと『妹背山婦女庭訓』という、両家が最後泣き泣き死んだ息子と死んだ娘を船に流して交換するという、歌舞伎では全員が泣く場面になったりする。あるいは『デイヴィッド・コパフィールド』や(チャールズ・ディケンズの)『二都物語』など、さまざまな川マザーに基づいた物語が作られるんですね。こういうものをうまく内蔵させていきましょうというプランが最初からありました。

そうした物語母型の中で、ヒア(Here)からゼア(There)、ワン(One)からアナザー(another)へと向かう冒険型のワンアナザーモデルというのがあるんです。分かりやすく言うとオデッセイ型、ニルスの旅型、インディ・ジョーンズ型、浦島太郎型です。ただ、先に申し上げたように、「NAZO」ではリアルなところを離れないとゲームアプリにはならないなと考えていたので、それを使いながら地上から月に行くというのではなく、ワンアナザー(One another)型の物語母型を用いたということです。

―― 物語母型のような構造は、自然言語処理の活用でさらに可視化し得ると私は思っていて、物語というのは偶発的でなく創れるようになればいいなとよく考えます。

松岡 そうですね、本気で開発していけば「ナラティブ・マシーン」としての物語生成システム、あるいは物語編集システムのようなものはできあがると思いますね。

多くの物語は作家の非常に個人的な頑張りで、それをやり続けているわけです。でも例えば、ゼウスだとかオデッセイがどこかに行って帰ってくる、あるいはスター・ウォーズの中でルーク・スカイウォーカーがハン・ソロと一緒にどっか行くと、ヨーダみたいなのがいてびっくりして戻ってくる。そういう構造をずっと小さくすると「はじめてのおつかい」になるわけです。共通する構造をうまく扱おうとする仕組みを作成すれば、きっと子どもの学習にも教育にも、もちろんクリエィティブな物語制作力にも寄与するシステムが作れると思いますね。

物語の生化学

―― 松岡さんは編集者としての突出した才能でこれを見出したところもあるし、それを体系化していく中では科学的なアプローチも多々取り入れていると思いますが、そもそもどうしてこういう構造を体系化しようと考えたのでしょう。

松岡 物語構造には秘密があるだろうなとは薄々思っていたんですが、確信を持ったのは多田富雄さんをはじめさまざまな科学者と研究してからですね。例えば免疫というのは非自己(ノットセルフ)が入らないと自己(セルフ)は生まれないんですね。だからそれが壊れるとエイズみたいな免疫不全になるわけです。

つまりセルフというのは、外との関係によって形成されるのです。そしてこの自己の発動が物語の主人公になったり、物語を読み解いていく読み手になっていく。ということは、多くの物語は自己が作られてない間に異界と出会うとうまくいかない。これは、生命が進化して意識を持ったといういきさつに、とても似ているんです。

そうだとすると、言い換えれば、物語は生命科学的な自己意識の形成と変容に基づいて、そこに他者や外的環境条件が混じり込んでできあがっているという、そんなベーシック・フォームを持っているんですね。物語というのは結局、物語の生化学のようなものが脳とか身体にあって、その中で生まれているんではないかと想定できます。

だから窓の外でちょっと聞きなれない声がするとバッと自分に戻る。表でピンポーンってインターホンが鳴るだけで、ドラマは始まるのです。というようなものが物語の脳や物語の体にあるだけじゃなくて、家族にも道にもある。

例えばいつも通っている学校の帰り道にちょっと変な人がいると、体がすくむ。実際にそれが誘拐になったり殺人になったりもする。こういうようなことが物語構造の奥にあるなというのを多田さんなどと研究して、その辺から世界中の物語母型を調べて行ったんですね。そしてアメリカで幾つかのファンデーションと研究所をまわってたんです。

その時にジョセフ・キャンベルの『英雄伝説』の構造解析を、当時キャンベルの学生だったジョージ・ルーカスが熱心に学習し、「スター・ウォーズ」3部作の構造に取り入れていったということも分かった。だからルーカス・フィルムは必ず「英雄伝説母型」というものを使っているんだということも聞いた。なるほどねぇ、ですね。

むしろ物語母型をうまく使った方が、かえって開発費にお金がかけられるんだというのがルーカスの考え方でした。それはおそらく宮崎駿にしても、大友克洋にしても、押井(守)君にしても、ファイナル・ファンタジーのチームも、皆持っているものだと思いますが、僕も割と早めにそういうものを感じたんですね。

世界の子どもに共通する“3つの遊び”と謎作り

―― 「NAZO」に話を戻すと、謎の難易度設計について伺っていませんでした。謎作りの方法論を伺ってもよいですか。

松岡 生物も社会も、それから文章・文脈も、先に手に入るものと後から手に入るものがあります。多くは先に得られたものが「鍵」となり、後からしかやってこないものが「鍵穴」となる。謎を解くにはその鍵を鍵穴に入れなきゃいけないんだけれども、それによって何が起こるかは分からない。しかし自分たちの手元にはこういうもの(鍵)が手に入った、世の中のどこかには鍵穴が待ってるはずである――というようなことがまず謎の大きな軸になっているということです。

2つ目は、僕はしばらく世界の子どもの遊びを調査研究していて、世界中には共通する“3つの遊び”があると思ったんです。

1つは「ごっこ遊び」。ままごとがそうですが、お母さんのまねをしたおままごと、電車に乗っていると電車ごっこ、病院に行くとお医者さんごっこをやりたくなる。つまりある世界観というのは、世の中に先行して在って、それをまねようとすると、だんだん分かりやすくなっていくものなんです。

そうすると足りないもの、不足が出てきますよね。これが僕の編集工学のスタートでもあるんですが、オムレツは黄色い葉っぱでやろうとか、お箸は松葉でやろうとかいって不足を間に合わせようとしますよね。編集の第一歩は、この「間に合わせ」をどれだけ多様に用意するかから始まるんです。

―― 「3つの遊び」について、ごっご遊び以外のものも気になります。

松岡 2つ目は「宝探し」ですね。この宝探しはまさに今回のNAZOで対応したんですが、実は宝地図のようなものが宝探しにはつきものです。宝地図をまず作りたくなるところから、子どもの遊びは始まるのです。

エドガー・アラン・ポーの『黄金虫』やシャーロックホームズやルパンなどのミステリーには必ず謎の地図めいたものが出てくる。結局その宝地図のようなものをどう手に入れればいいのか、そこが冒険と工夫でしたね。実際には今回は宝地図に当たるものはシステム側が提示していて、それを皆で集め合って作るプロセスは省いてあります。

そして3つ目は「しりとり」です。ある人が言ったことの一部を次の者が引き受け、これを次々につなげてチーム化していくと、1人では思いつかない連想の連鎖ができていく。1人で解く謎もいいのですが、チームがそれぞれ特徴を持っていて、そのチーム間の気持ちを合わせて、子どもたちは天才的に上手です。

ただ、議論する中で、今回はユーザー間でのチームづくりという「しりとり」手続きは見送り、物語テキストの方でそれは引き取るというふうにしました。でもおそらく今後の「NAZO」アプリは、場合によってはそういうチームがユーザー間に発生していくことはあり得ると思います。

―― お話を伺っていると、しりとり遊びにみられるチームの要素などを以降の作品に盛り込みたいように思いました。次の作品を作りたいと思いますか?

松岡 作ってみたいですね。最初に諦めたリアルなどこかとの対応もあると思いますが、謎の質を全く変えて、もっと超難問に向かうのを一番やってみたいですね。ただそれをどんな難易度にするのか、もっと複雑性が多岐にわたるものにするのか、人間の心のようなものにもっと迫っていくのか、その辺は今後の楽しみです。

例えば村上春樹のものって、謎ではないけれども何か分からない。あれだけじゃちょっとアプリにはならないと思いますけども、でもああいうものもまだ残ってるわけです。

劇場型かどうかは別としても、ゲーム物語アプリのようなものが目指すものは、ありとあらゆるジャンルのさまざまなものに向かえると思うんです。かなり難度が面白い科学版も、徹底した暗号ゲームもあってもいいと思うんですよね。少年少女たちが持ってきた、小さいころからの「夕焼けはなぜ赤いか」「空はなぜ青いか」みたいな、そういう疑問を使って冒険をしてもらうのもアリだとは思いますね。

“欠乏”はしてないが物語は“薄く”なっている

―― ストーリーを持った地域振興策など、物語を活用していこうとする動きは近年活性化しているように思うことがあります。こういう状況をどう見ていますか?

松岡 もっとナラティブ・アプローチが必要になるだろうと思っています。それは期待を込めてだけではなく、実際にも起こってほしい。今の社会、21世紀の、この10年代それから20年代に向かって、物語が欠乏はしてないけども、かなり薄くなっているんでね。

例えばチェチェンとかクリミア、スコットランドとかカタルニャは物語を濃くしたいのです。あるいはエボラとかデング熱、あるいは拉致だとか少女誘拐とかをめぐるナラティビティ(物語性)は、これでいいのかということもある。これはマスメディアの問題も大きいのですが、多くの犯罪が、ほとんど同じパターンで処理されているように思います。

簡単にいうと、うちわを配った議員もワインを配った議員も突然に悪者になる(笑)。それから『ネイチャー』にちょっと乱暴な論文を書いた人も、割烹着を着てて可愛かったのに悪者になる。その物語がもっと複雑で組み立てがこないと、全体の単純化をかえって加速するというか、単純化が起こっているので物語が薄くならざるを得ない。

分かりやすい例を挙げれば、ゆるキャラが各地方に全部でてきちゃうと、そのゆるキャラ以上の物語をそこにもう作る暇がないようになりかねないんですね。地域振興のシナリオがほとんど同じことになる。だからこれからの時代はラジカルな物語がほしくなるだろうと思います。

一方、精神医学とか医療の面で、うつ病や統合失調症が大問題になって、一般的な会社でも2〜3割くらいそうしたことで悩む方がいるといわれてるわけですが、心の中にわだかまっているものは自分で物語が上手な方へ向かえないんですね。つらい物語、抑圧されている物語が多い。これは精神医学会の報告にいっぱい出ている。実際に、ナラティブ・アプローチを用いた手法が、そういう医療界でも出ているのですが、こうしたものももっと進むだろうと思います。

さらにいえばテレビのような番組の新しい姿も、さらに物語が要求されて、一方でWebの中に増えすぎた断片的な物語を、もう少し大きな物語にする必要が出てくるようにもなるでしょう。神話や伝説や昔話、こういう千年続いてきた“物語”の持っている“解発力”――解く方の解発です――に着目されていくのではないかなという気がします。

だからもう一度、みんな神話とか説話とかをやり直すといいんじゃないかなと思いますね。そこには非常識まで含め、大抵のものは入ってますから。それが今の世の中で事件で起こっていることのパターン化で済ませていると、そこにいつまでも触れられない。

『舌切り雀』や『赤ずきん』は、なぜあんな風な物語になったかということです。また世界中にどうしてさまざまな神々や仏たちが想定されたのかということです。いったん現実的な時空間をずらして、そういう物語編集力を復活させた方がいいように思いますね。

関連記事

今年は本&ゲーム&報酬の組み合わせがアツい? 注目したい2つの動き

今年は本&ゲーム&報酬の組み合わせがアツい? 注目したい2つの動き

電子書籍を単なるプリントレプリカで終わらせない取り組みが、国内外から生まれている。そんな注目の動きを2つ紹介したい。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

松岡正剛氏

松岡正剛氏 『Masquerade』(画像出典:

『Masquerade』(画像出典: